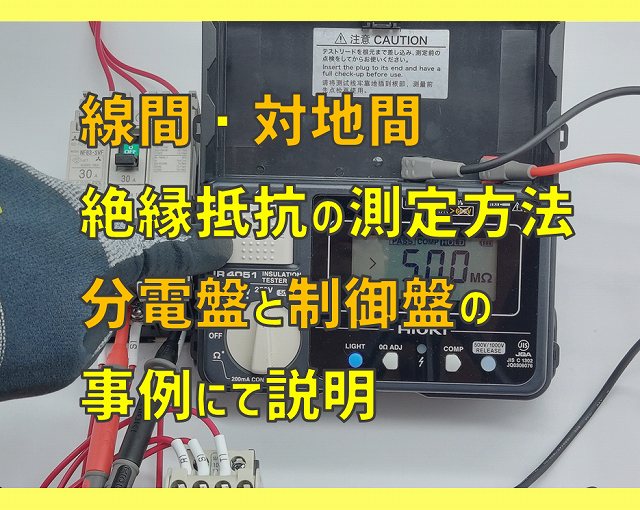

今回の記事は絶縁抵抗計の測定方法になります。

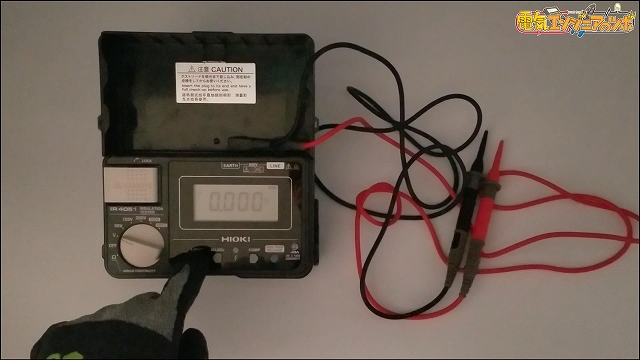

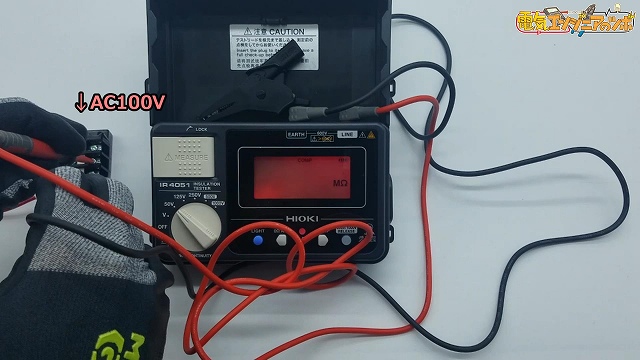

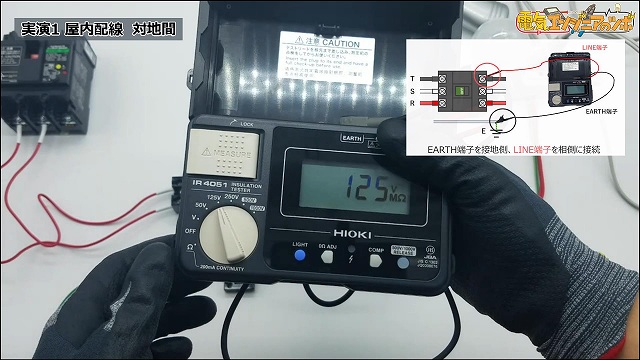

下画像のHIOKIの絶縁抵抗計IR4051を使用しながら、説明していきたいと思います。

判定基準や線間、対地間という言葉を聞いて、何のことか分からない、覚えていない、不安に感じた方は、まずは「絶縁抵抗計って何?使い方・用途・測定電圧・判定基準について説明」をご覧になられると理解が深まるかと思います。

-

-

絶縁抵抗計って何?使い方・用途・測定電圧・判定基準について説明

続きを見る

また本記事は動画版としてYouTubeにて動画を公開しております。

動画版が好みの方はYouTubeにてご覧ください。

ぜひ一緒に勉強していきましょう!

目次

計器の各名称と機能について

絶縁抵抗計は本体の絶縁抵抗計と測定箇所にあてるプローブ(テストリード)から構成されています。

※以下、プローブと呼んでいきます。

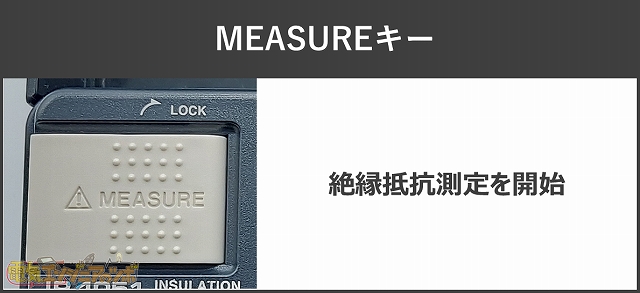

MEASYREキー

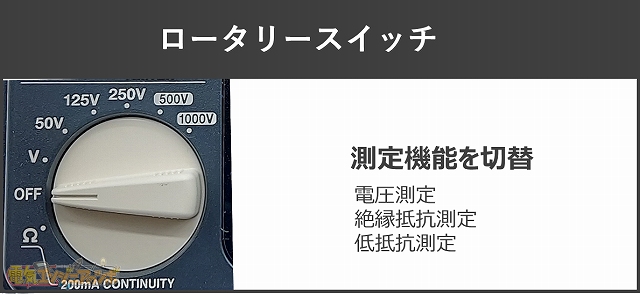

ロータリースイッチ

絶縁抵抗を測定するときは測定物に印加する電圧を選択することができ、この機種は50V、125V、250V、500V、1000V印加できます。

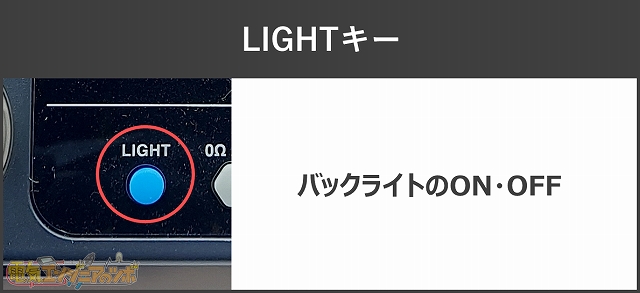

LIGHTキー

↓点灯後の画像です。

PELEASEキー

0Ωアジャストキー

今回の機種は低抵抗を測定できます。

低抵抗を測定するときはプローブの配線抵抗を無視するために測定前に0調整します。

活線警告表示

実際に電圧がかかっている部分にプローブを接続すると点灯します。

EARTH端子

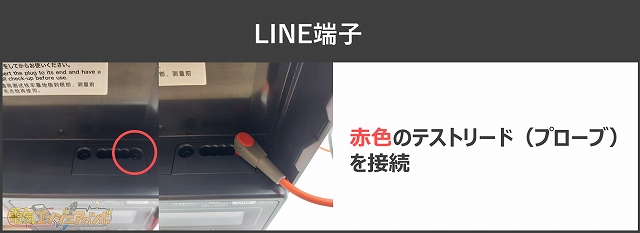

LINE端子

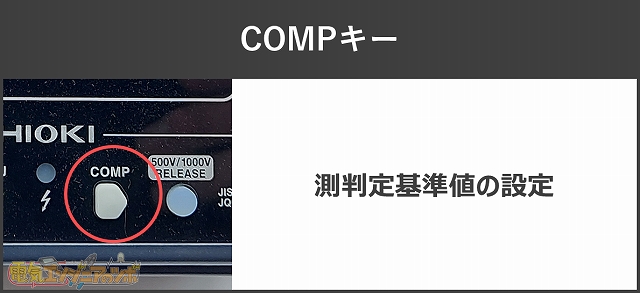

COMPキー

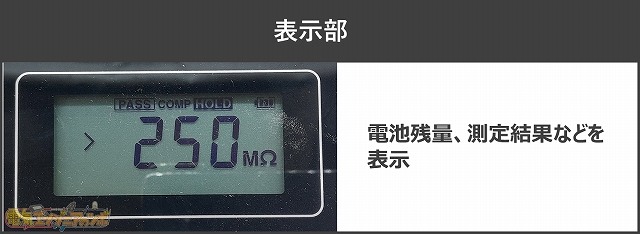

表示部

グレードが上でもっと高価な機種になると表示される内容や機能が増えます。

今回はHIOKI IR4051で説明いたしましたが、他のメーカーでも似たような機能や操作性となっています。

詳細は各メーカーの説明書をご覧ください。

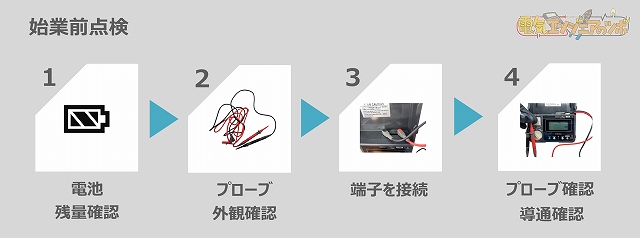

始業前点検の方法

step

1電池の残量確認

電池がないと測定できません。

step

2プローブの外観確認

プローブの確認として、ケーブルの損傷や変形がないか確認します。

プローブの確認として、ケーブルの損傷や変形がないか確認します。

損傷している場合は感電の恐れがありますので、注意です。

step

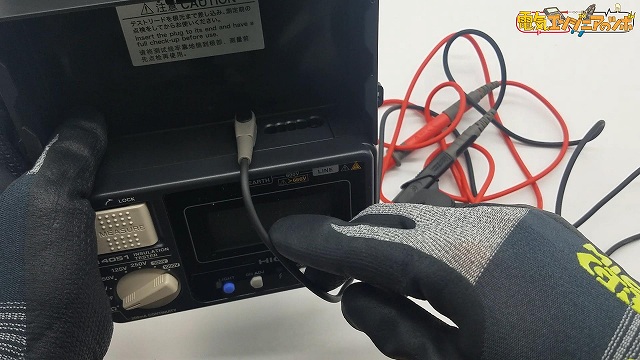

3プローブの接続

黒色のプローブをEARTH端子、赤色のプローブをLINE端子に接続します。

黒色のプローブをEARTH端子、赤色のプローブをLINE端子に接続します。

step

4導通確認

ロータリスイッチを絶縁抵抗に設定し、赤色と黒色のプローブを短絡させ、MEASYREキーを押します。

ロータリスイッチを絶縁抵抗に設定し、赤色と黒色のプローブを短絡させ、MEASYREキーを押します。

0MΩが表示されると正常です。

測定前の準備

始業前点検が終わりましたら、絶縁抵抗を測定するための準備をしていきます。

測定前の準備

・ブレーカーOFF

・測定電圧の設定

ブレーカーのOFF

活線状態では測定できない為、ブレーカーをOFFにします。

もし、活線状態で測定すると、測定対象の回路に故障を引き起こす可能性があります。

活線で測定されても絶縁抵抗計が故障しないように設計されているかもしれませんが、電圧がOFFの状態で測定します。

ブレーカーをOFFにしたあとは検電器またはテスターで電圧を測定します。

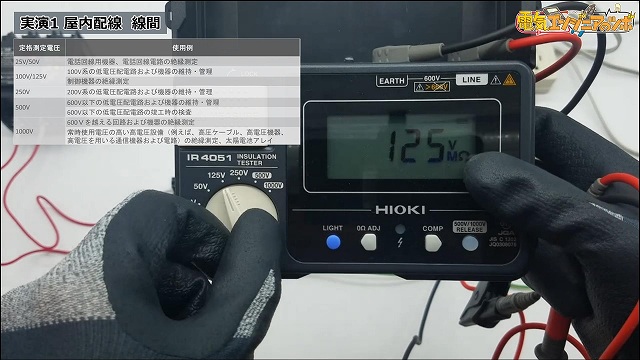

測定電圧の設定

| 定格測定電圧 | 使用例 |

| 25V/50V | 電話回線用機器、電話回線電路の絶縁測定 |

| 100V/125V | 100V系の低電圧配電路および機器の維持・管理 |

| 制御機器の絶縁測定 | |

| 250V | 200V系の低電圧配電路および機器の維持・管理 |

| 500V | 600V以下の低電圧配電路および機器の維持・管理 |

| 600V以下の低電圧配電路の竣工時の検査 | |

| 1000V | 600Vを越える回路および機器の絶縁測定 |

| 常時使用電圧の高い高電圧設備(例えば、高圧ケーブル、高電圧機器、 高電圧を用いる通信機器および電路)の絶縁測定、太陽電池アレイ |

出典:JIS C 1302-2018絶縁抵抗計 解説より

測定電圧は内線規程や日本産業規格に記載されています。

上の表は日本産業規格(JIS C1302)にかかれている使用例です。

測定電圧を間違えると、電気機器が故障する恐れがありますので注意する必要があります。

中には絶縁抵抗測定禁止の回路、負荷がつながっていない回路を測定する時は500V印加、100V回路で負荷がある場合は125Vではなく、50Vを印加するなど各会社のルール、現場での指示がある場合はそちらに従います。

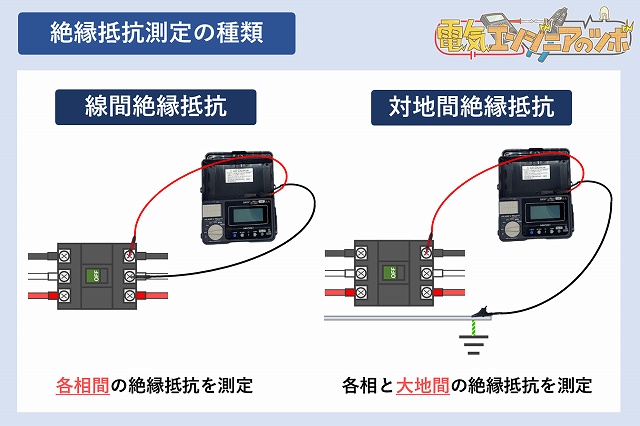

線間絶縁抵抗と対地間絶縁抵抗の測定方法

この部分では大まかな測定方法を説明してき、具体的な測定方法は後程の事例部分で紹介していきます。

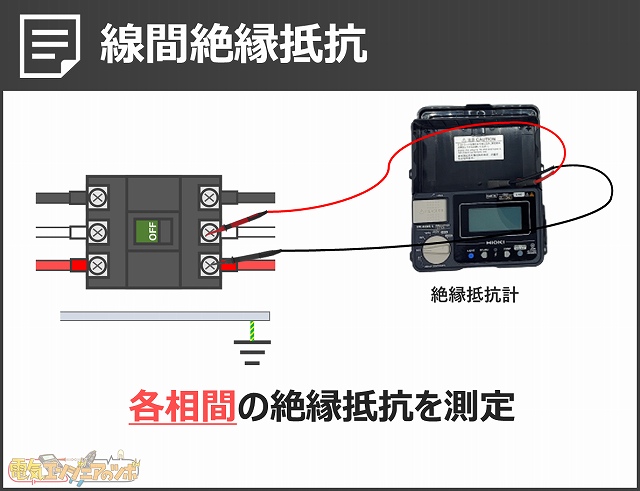

線間絶縁抵抗

単相2線式の場合はL-N間 の1か所を測定

分電盤でも制御盤でも同じです。

三相3線式の場合はR-S間、S-T間、T-R間 の3か所

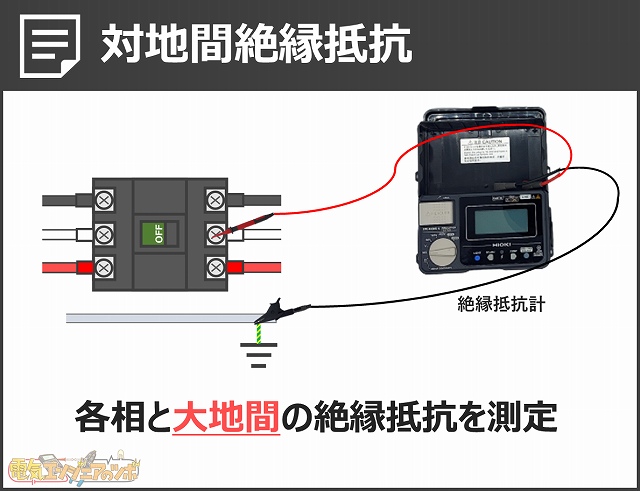

対地間絶縁抵抗

単相2線式はL-E間、N-E間 の2か所

もう片側も測定します。

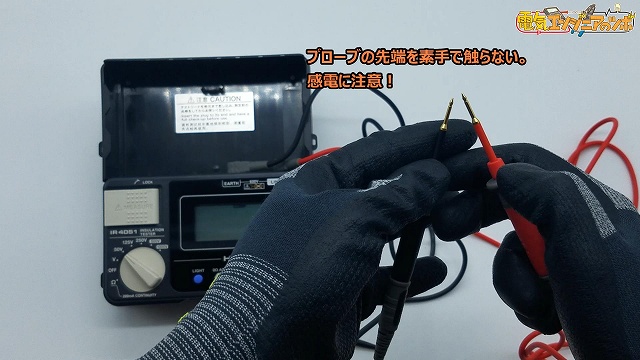

絶縁抵抗測定時の注意点

注意ポイント

・活線の状態で測定しない。

・測定中は測定対象物に手を触れないにします。

また、近くにある充電部に手や計器のプローブが触れないように気を付ける。

・絶縁保護具(手袋)を着用します。

・必要以上の電圧を印加しない。

⇒半導体などが使用されている弱電回路(基板)は高い電圧によっては、故障することもあります。

可能であれば取り外し、取り外しが困難であれば低い電圧を印加します。

・温度や湿度によって絶縁抵抗の値が変化します。

⇒判定基準の値に近い場合は注意です。

・測定後、すぐに測定箇所に触らない。

⇒測定部に充電された電荷で感電する恐れがあります。

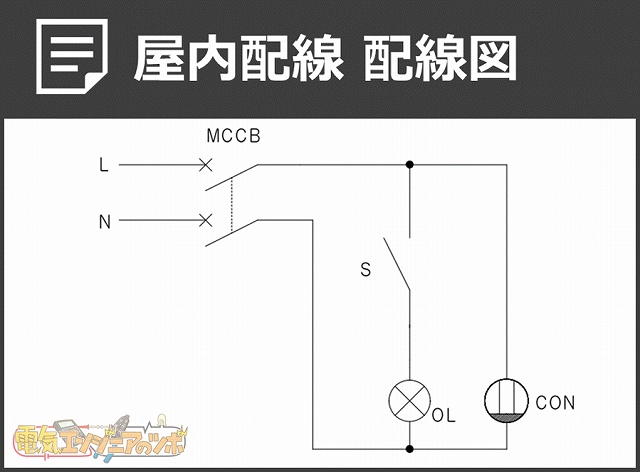

事例1 屋内配線回路の絶縁抵抗測定方法

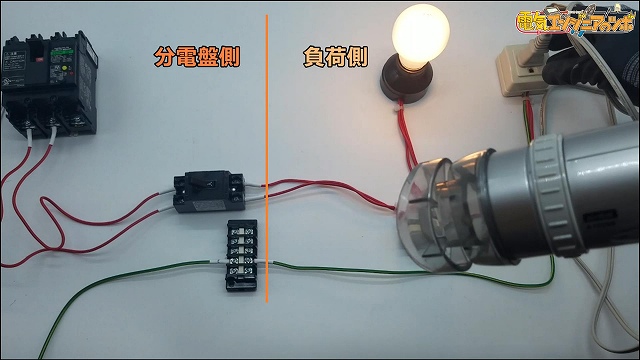

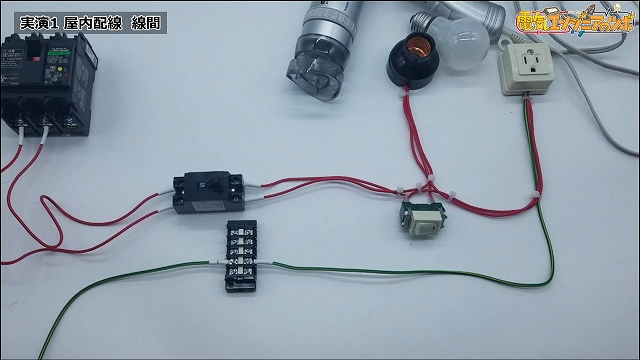

下図は配線図を拡大した図面になります。

またブレーカー容量や電線サイズは、その場にあった部材を使用しましたので仕様に関しては気にしないでください。

左側が制御盤(分電盤)側で右側が負荷になります。

負荷の電球はスイッチでON・OFFでき、コンセントはずっと100Vが供給されています。

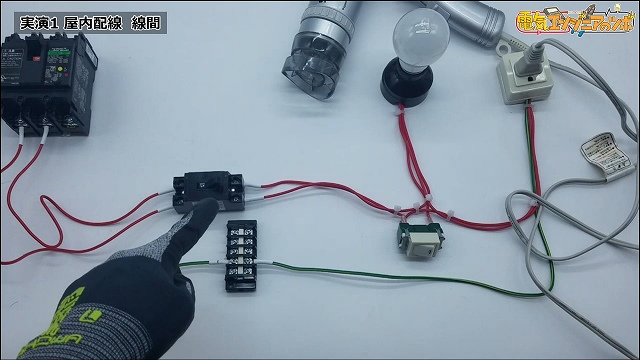

線間絶縁抵抗

step

1電源OFF

ブレーカーをオフにします。

ブレーカーをオフにします。

step

2電源確認

テスターで電圧が0Vになっていることを確認します。

テスターで電圧が0Vになっていることを確認します。

step

3負荷の取り外し

線間絶縁抵抗を測定するときは、接続されている全ての負荷(電気機器)を取り外します。今回の場合は電球を取り外して、ドライヤーをコンセントから外します。

スイッチから電球までの配線の絶縁抵抗を測定したいため、スイッチは入れたままにしておきます。

step

4測定電圧の設定

step

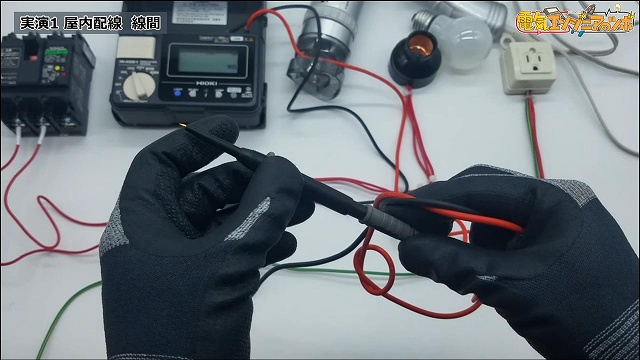

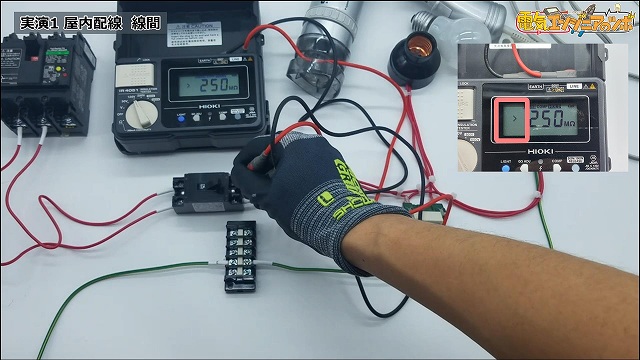

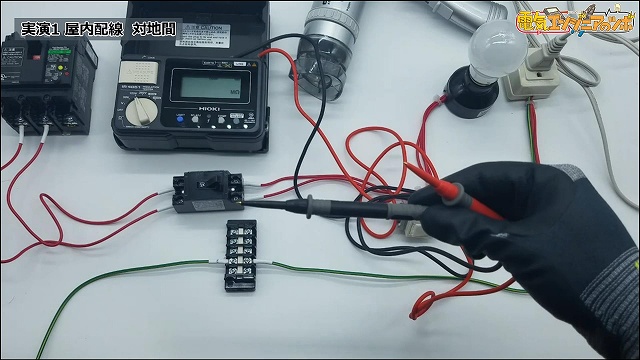

5プローブの接続

絶縁抵抗計のプローブを接続します。

絶縁抵抗計のプローブを接続します。

線間絶縁抵抗を測定するとき、EARTH端子側は、ワニ口クリップではなく、通常のプローブを使用と測定しやすいです。

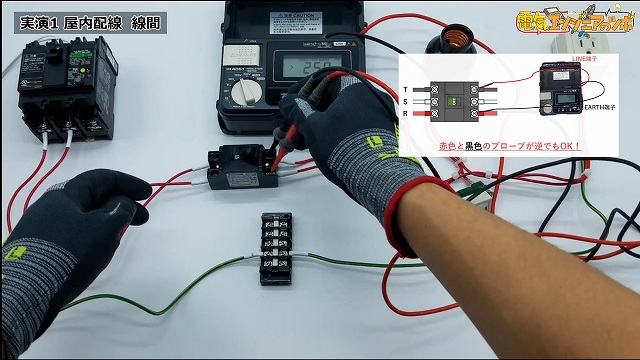

赤色のプローブと黒色プローブがありますが、入れ替えても問題ありません。

step

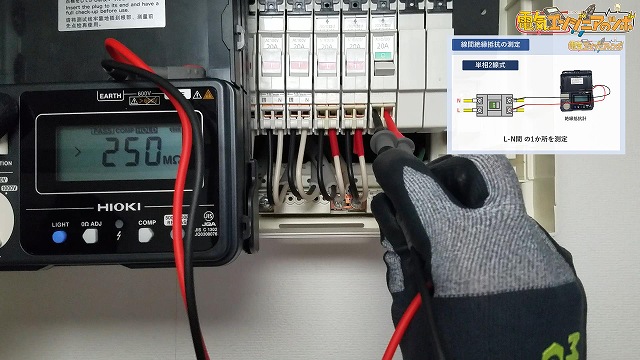

6絶縁抵抗測定

measureキーを押します。

measureキーを押します。

絶縁抵抗値が表示されます。

250MΩ横の記号が>(大なり、より大きい、グレーターザン)になっていますので、250MΩ以上という結果です。

判定基準は下の表のように電気設備技術基準 省令3章第58条「低圧の電路の絶縁性能」に示されています。

| 電路の使用電圧の区分 | 絶縁抵抗値 | |

| 対地電圧(接地式電路においては電線と大地との間の電圧、非接地式電路においては電線間の電圧をいう)が150V以下の場合 | 0.1MΩ以上 | |

| その他の場合 | 0.2MΩ以上 | |

| 300Vを超えるもの | 0.4MΩ以上 | |

出典:電気設備技術基準 第3章 第1節 58条より

今回の値は問題ありませんでしたが、もし基準値に近い場合は注意する必要があります。

step

7測定対象を放電

特に、絶縁抵抗値が安定するまでに時間がかかった場合、容量成分が多い可能性が高いので、放電操作が必要です。

なお今回の絶縁抵抗計には、放電機能が備わっています。

TESTボタンを離すと、絶縁抵抗計の内部ですぐに抵抗に接続され、放電されますのでプローブは測定対象物に付けたままにします。

step

8測定前の状態に戻す

8.絶縁抵抗測定が終了すればブレーカー、配線などをもとに戻す。

模擬的に短絡

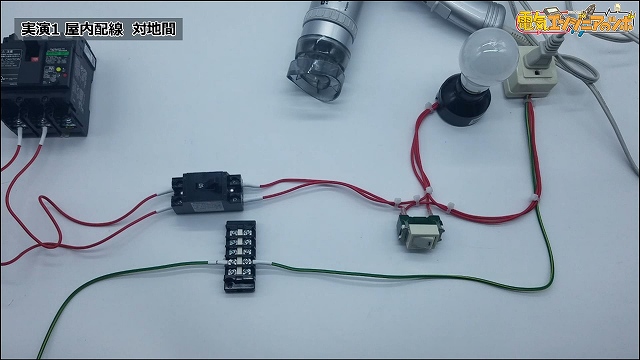

対地間絶縁抵抗

step

1電源OFF

ブレーカーをオフにします。

ブレーカーをオフにします。

step

2電源確認

テスターで電圧が0Vになっていることを測定します。

step

3負荷の接続

対地間絶縁抵抗を測定するときは、接続されている全ての負荷(電気機器)を使用状態にしておきます。

対地間絶縁抵抗を測定するときは、接続されている全ての負荷(電気機器)を使用状態にしておきます。

忘れずにスイッチも入りの状態です。

step

4測定電圧の設定

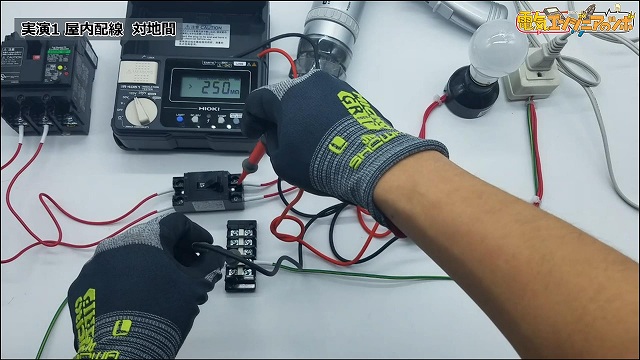

測定電圧を設定します。線間絶縁抵抗と同じく、125Vにします。

測定電圧を設定します。線間絶縁抵抗と同じく、125Vにします。

step

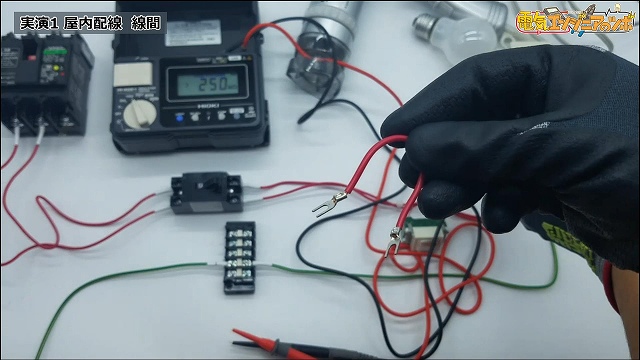

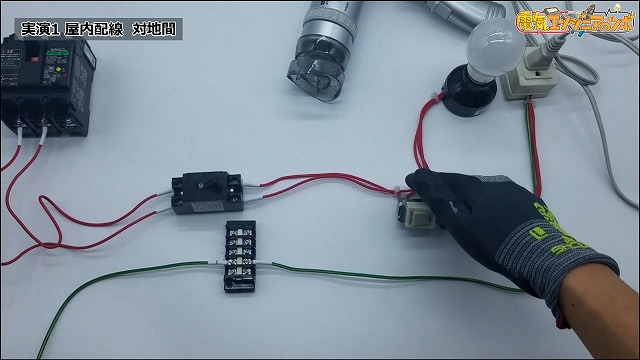

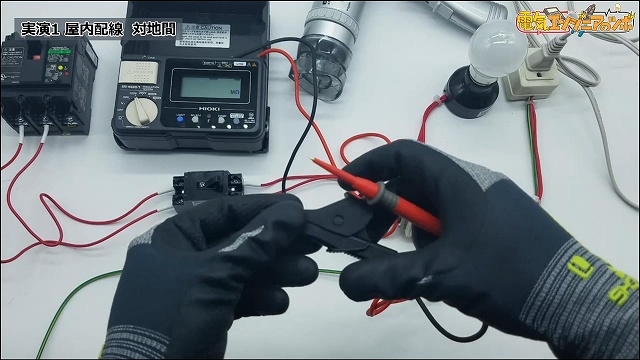

5プローブの接続

絶縁抵抗計のプローブを接続します。

絶縁抵抗計のプローブを接続します。

線間絶縁抵抗ではどちらの色のプローブを接続しても問題ありませんでしたが、対地間絶縁抵抗ではEARTH端子を接地側、LINE端子を相側に接続します。

EARTH端子は接地に接続したまま、各相を測定するので、EARTH端子側は、ワニ口クリップを使用すると便利です。

ポイント

EARTH端子を確実に接地(アース)に接続する必要がありますので、LINE端子をEARTH端子とは別の場所の接地(アース)にあててしっかり接続されているか確認します。

0MΩに表示されればしっかりと接続がとれていることがわかります。

盤内のアース端子のボルト部分が錆びていたり、塗料が塗ってあったりすると、アースに正しく接続されないことがありますので、注意です。

step

6絶縁抵抗測定

measureキーを押す。

measureキーを押す。

絶縁抵抗値が表示されます。

step

7測定対象を放電

先ほどと同じく放電させます。

なお、今回の絶縁抵抗計には、放電機能が備わっています。

プローブはしばらく測定対象物に付けたままにします

step

8測定前の状態に戻す

絶縁抵抗測定が終了すればブレーカー、配線などをもとに戻す。

模擬的に地絡

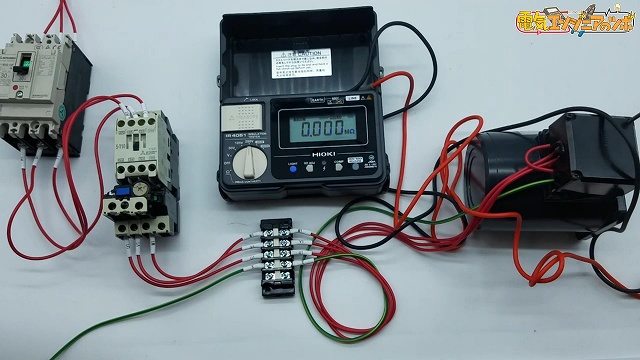

上図のように地絡している場合は絶縁抵抗が0MΩになります。

事例2 モーター回路の絶縁抵抗測定方法

注意ポイント

モーターの前段にインバータが接続されている場合は、インバーターを取り外して測定する必要があります。

インバーターに測定電圧が印加されると、故障する恐れがあります。

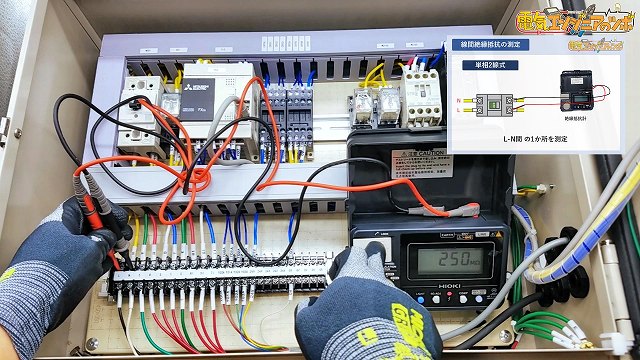

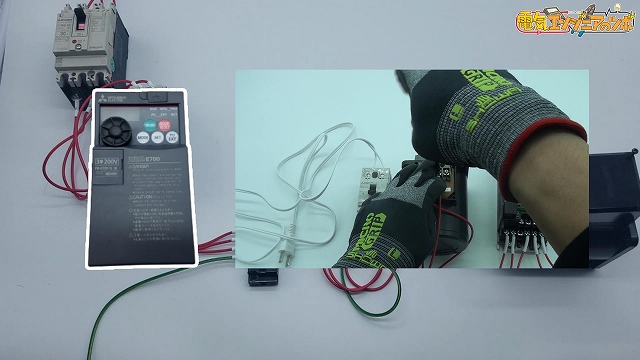

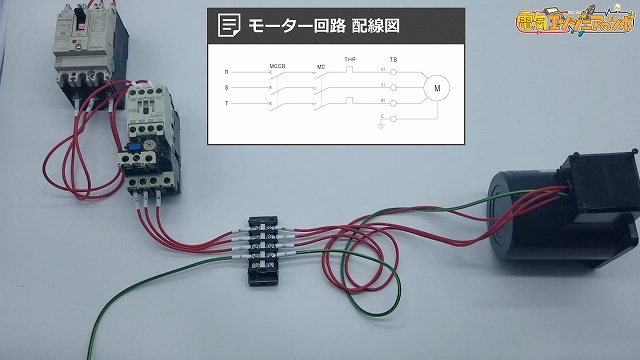

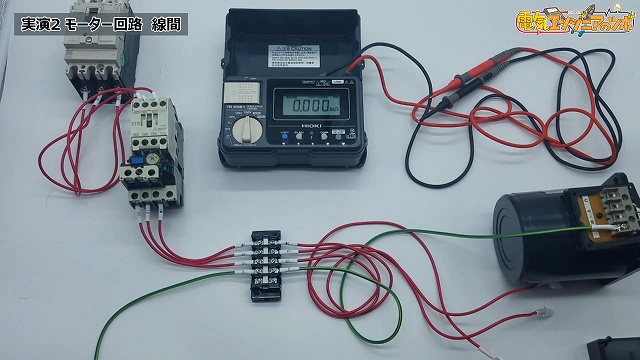

今回は上の画像のような単純な回路で実演していきます。

今回は上の画像のような単純な回路で実演していきます。

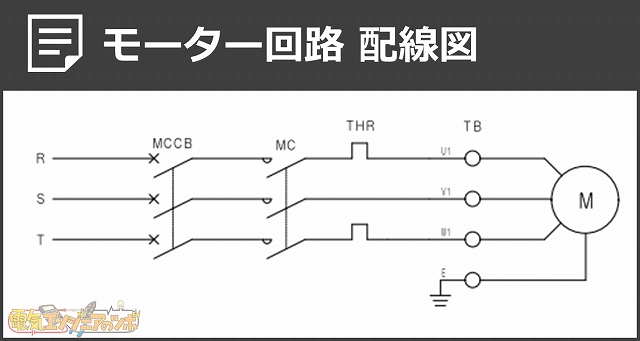

回路は下の画像になります。

線間絶縁抵抗

step

1電源OFF

step

2電源確認

step

3モーターの取り外し

モーターは内部で接続されているので、このまま測定すると0MΩになります。

step

4測定電圧の設定

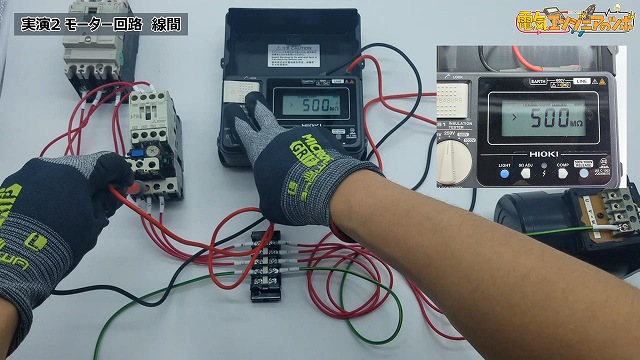

今回の場合は日本産業規格に基づき、200V回路を想定していますので250Vにします。

step

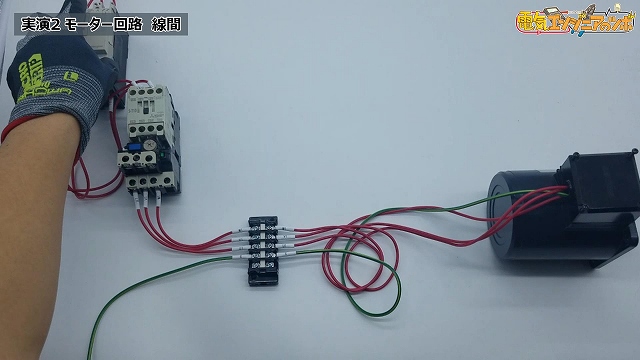

5プローブの接続

絶縁抵抗計のプローブを接続します。

線間絶縁抵抗を測定するとき、EARTH端子側は、ワニ口クリップではなく、通常のプローブを使用と測定しやすいです。

赤色のプローブと黒色プローブがありますが、入れ替えても問題ありません。

step

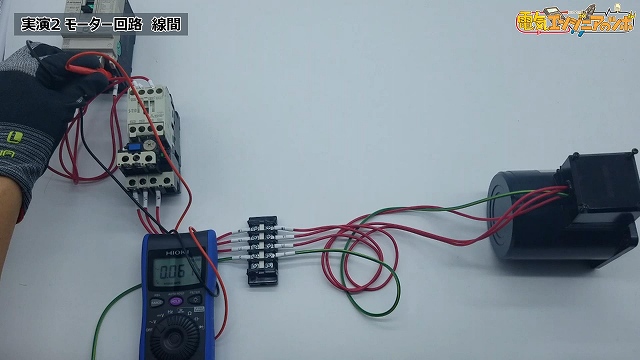

6絶縁抵抗測定

絶縁抵抗値が表示されます。

測定電圧が250Vの場合、有効最大表示値は500MΩです。

横の記号が>(大なり、より大きい、グレーターザンになっていますので、500MΩ以上という結果です。

step

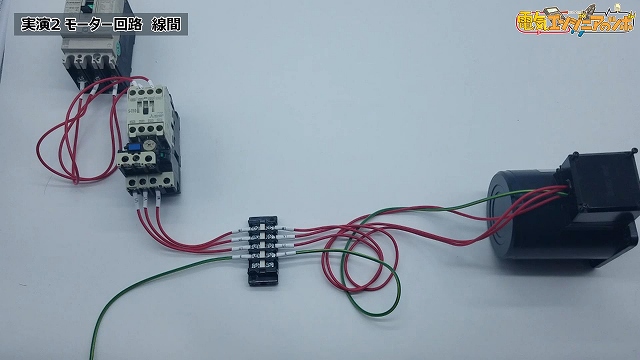

7測定対象を放電

測定対象を放電します。

今回の絶縁抵抗計には、放電機能が備わっています。

プローブはしばらく測定対象物に付けたままにします。

step

8測定前の状態に戻す

絶縁抵抗測定が終了すればブレーカー、配線などをもとに戻します。

模擬的に地絡

短絡した配線間の絶縁抵抗測定を測定すると0MΩになります。

短絡していない線間を測定してみます。

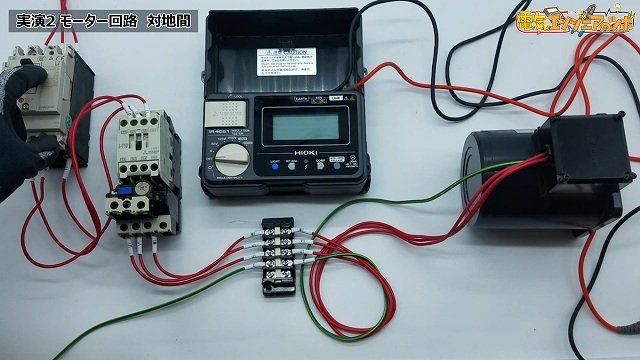

対地間絶縁抵抗

step

1電源OFF

step

2電源確認

step

3測定電圧の設定

step

4プローブの接続

線間絶縁抵抗ではどちらの色のプローブを接続しても問題ありませんでしたが、対地間絶縁抵抗ではEARTH端子を接地側、アース、LINE端子を相側に接続します。

ポイント

EARTH端子を確実に接地(アース)に接続する必要がありますので、LINE端子をEARTH端子とは別の場所の接地(アース)にあててしっかり接続されているか確認します。

0MΩに表示されればしっかりと接続がとれていることがわかります。

盤内のアース端子のボルト部分が錆びていたり、塗料が塗ってあったりすると、アースに正しく接続されないことがありますので、注意です。

今回はワニ口で挟みにくいので、ピン型のプローブのまま測定します。

電磁開閉器の二次側の端子またはモーターに接続されている端子台に赤色のプローブを1相づつ順番に当てていきます。

メモ

もしかしたら回路のどこかに断線箇所があることが考えられますので、3相とも測定するのが良い。

step

5絶縁抵抗測定

measureキーを押すと絶縁抵抗値が表示されます。

まずはU-E間から測定します。

VーE間

モーターの内部でそれぞれの配線はつながっているので基本的には3相とも絶縁抵抗の値は同じ数字になります。

step

6測定対象を放電

測定対象を放電

step

7測定前の状態に戻す

絶縁抵抗測定が終了すればブレーカー、配線などをもとに戻す。

模擬的に地絡

まとめ:絶縁抵抗計の測定方法

絶縁抵抗を測定するときは、線間絶縁抵抗、対地間絶縁抵抗のどちらを測定したいのか、何Vを印加しなければいけないか測定前に確認してから測定します。

また、始業前点検の実施や保護具の着用を忘れずに行います。

絶縁抵抗の測定は電気工事屋さんではなくても、工場などで設備の保全や電気設備の管理を担当されている方は、点検時やトラブル対応時に使用することがありますので、ぜひ使い方を覚えてみてください。

参考文献・サイト

電気設備技術基準

内線規程