電気図面と呼ばれる配線図に呼び名があることをご存知でしょうか?

電気図面にはたくさんの種類があります。

設計者のような図面を書く方は知っておいて当たり前ですが、図面を見る方も知っておいて損はありません。

見た目は同じような配線図に見えるかもしれませんが、それぞれ書き方に特徴があります。

今回の記事では「電気図面の種類」について紹介していきます。

この記事を読んで各図面の種類の特徴を理解し、電気屋としての知識を深めましょう。

動画でも解説しています。

目次

電気図面の種類

電気図面は電気配線図や電気接続図とも呼ばれます。

その名のとおり、設備の電気部品と配線で構成された回路をシンボル(図記号)で表した設計に関する書類のことを言います。

電気図面は設備の製作時や改造に配線をしたり、現地のトラブル対応で不具合箇所を特定するために使用したりします。

図面の種類は様々あり、主に下記のように分類できます。

| 図面の種類 | 特徴 |

| 単線接続図、系統図 | 接続の概要を示す図面 |

| 複線接続図 | 接続を具体的に示す図面 |

| 展開接続図 | 動作説明図 |

| 内部接続図、裏面接続図、外部接続図 | 配線用の接続図 |

| 電気設備図、屋内配線図 | 照明やコンセントを示す図面 |

では、各図面の特徴を紹介していきます。

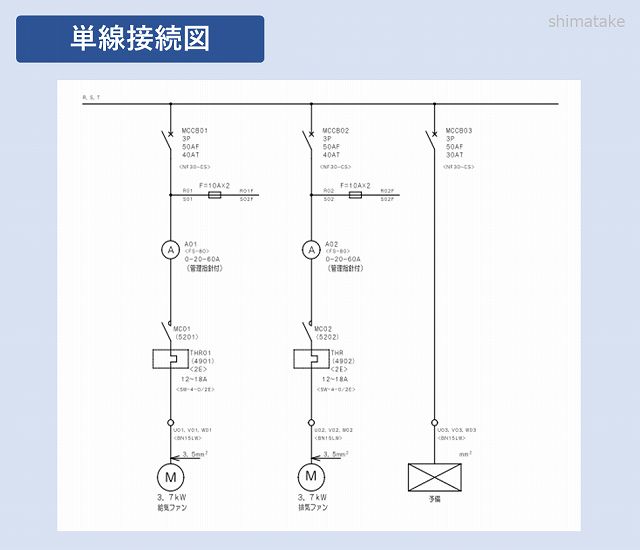

単線接続図(skeleton diagram)

英語でスケルトンダイヤグラムと呼びます。

単線接続図は電気設備(受変電設備、分電盤、制御盤)の設計、保守、製作のために使用されます。

内容はシンプルに受変電設備、分電盤、制御盤内の接続方法や遮断器や変圧器などの容量を示します。

また、各機器は図記号、文字記号、器具番号などを用いて表示します。

この図面だけで配線することも可能です。

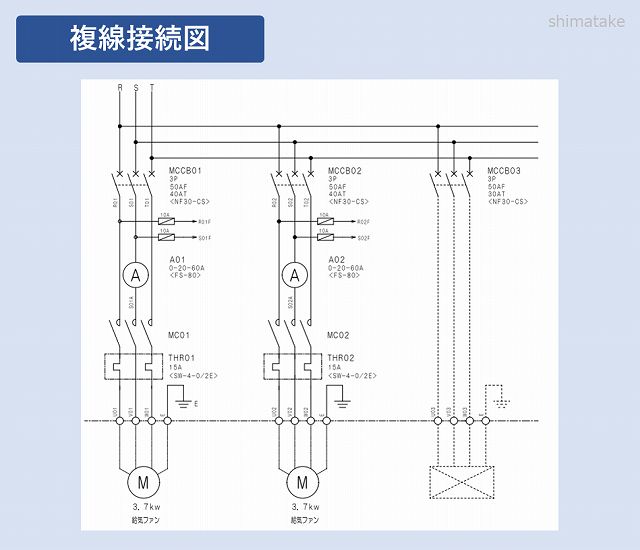

複線接続図

単線接続図より分かりやすい図面です。

複線接続図は実際の結線どおりに各機器の端子番号まで記入し、各機器は図記号、文字記号または器具番号で表示します。

単線接続図と同じく、電気設備の設計、保守および製作に使用されます。

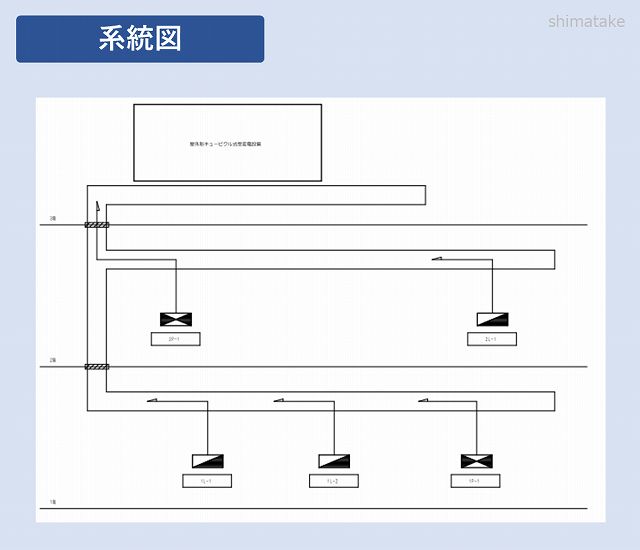

系統図

特徴として、見た目は異なりますが、単線接続図と同じく接続の概要を表した図面です。

上記の図のように受変電設備から各分電盤の全体を示す時などに使用されます。

全体を把握するときに系統図は見やすいです。

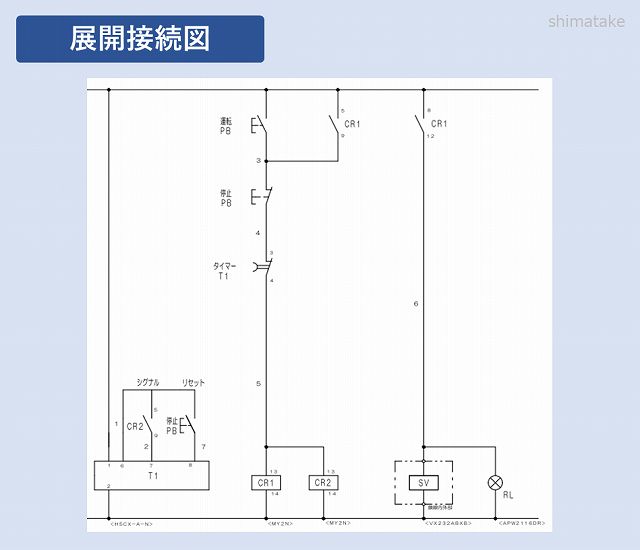

展開接続図(シーケンス図)

表し方は左から右(縦書き)または上から下(横書き)への2種類があります。

上の図は縦書きの展開接続図となります。

展開接続図はシーケンス図や主回路とも呼ばれ、制御回路の設計、制御装置の製作と試験、保守に使用されます。

リレーは、コイルと接点と別々にして書き、それぞれの機器は図記号や文字記号をつけて表します。

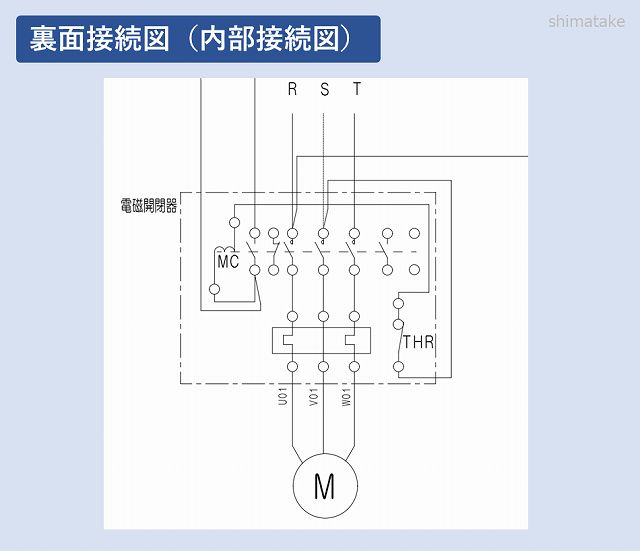

裏面接続図(内部接続図)

内部接続図や配線図とも呼ばれています。

電気機器の製作、保守および電気工事に使用されます。

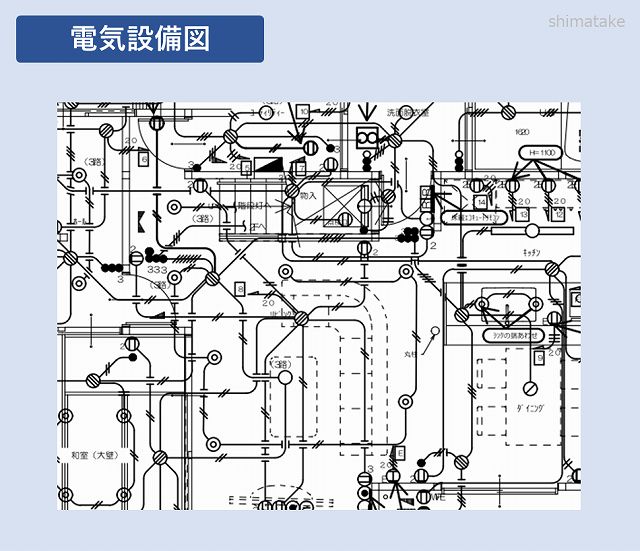

電気設備図(屋内配線図)

図記号は簡略化したシンボル記号が使用されます。

また、電気設備図は電気屋内配線図、電気配線図と呼ばれることもあります。

この設備図面を基に、業者と打ち合わせを何度か行い、決定していきます。

図面を書く人によっては配線を書く場合と書かない場合があります。

屋内配線図の見方はコチラをご覧ください。

-

-

電気屋が図と写真で説明!住宅(家)の電気屋内配線図面の見方

続きを見る

まとめ:図面の種類はたくさん

今回の記事では、よく利用する電気図面を5種類を紹介させていただきました。

各図面にはそれぞれの特徴がありますので、用途に適した図面となっています。

電気設備や機器の設計、製作、保守をするためには、図面の見方、書き方の知識が必要となってきます。

まずは今回の記事で図面の種類から理解し、見方と書き方と知識を深めていきましょう。