設備トラブル対応をするときに焦ってドキドキして何から対応していいのか分からなくなった経験はありませんか?

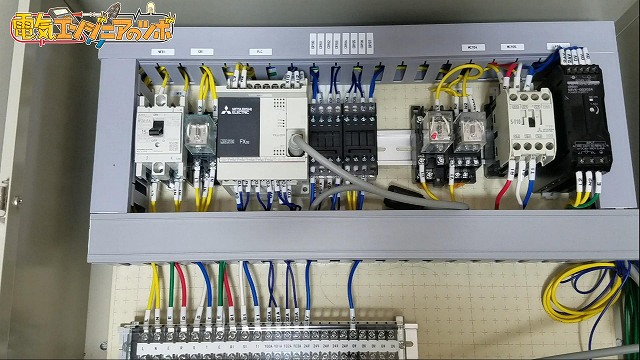

今回は設備トラブル対応時に制御盤内をテスターで確認する方法を紹介していきます。

設備によって色々なケースがあるかと思いますが、トラブル対応方法も色々あります。

例えば、パソコンでPLCに接続してモニタして、トラブル箇所を特定したり、オシロスコープで波形を見て、そこから対応したりする事もあります。

その中でも何とっても一番使用する機器はテスターだと思います。

テスターはなんと言っても電気屋さんの必須アイテムです。

今回の動画の内容が全てというわけでもありませんので、テスターを使用した方法の1つとして参考になれば幸いです。

YouTubeでは動画でテスターの使い方を確認できますのでオススメです。

テスターの使い方に不安がある方はコチラの記事をご覧ください。

目次

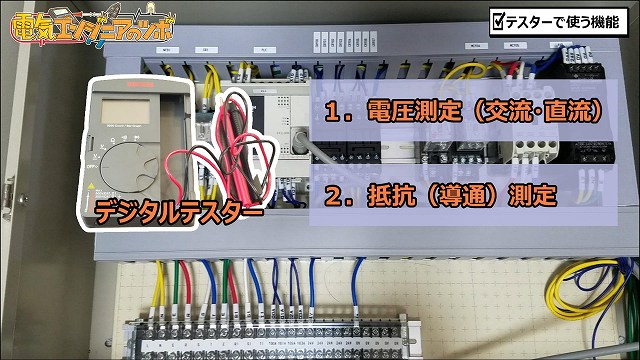

故障診断時で使用するテスターの機能

テスターで使う機能(モード)は2つです。

使う測定機能

・交流また直流の電圧測定

・抵抗(導通)測定

今回は電圧測定と抵抗(導通)測定を小さな制御盤を用いて順番に説明していきます。

故障診断方法1:電圧測定

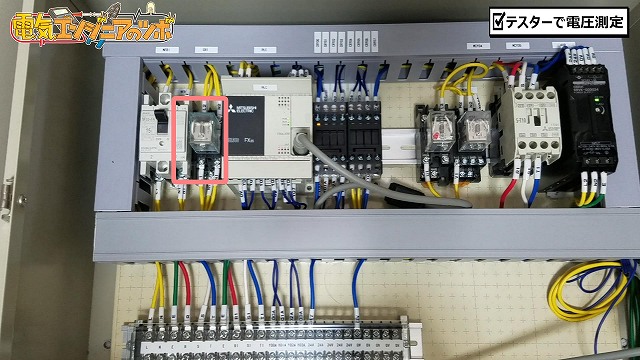

遮断器、パワーサプライ、リレーの例を3つ用いて、機器に電圧が印加されているか確認していきます。

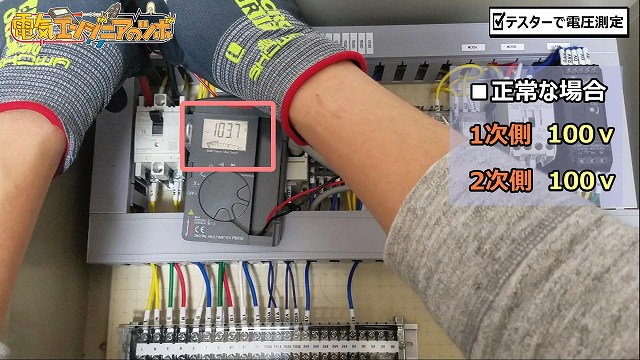

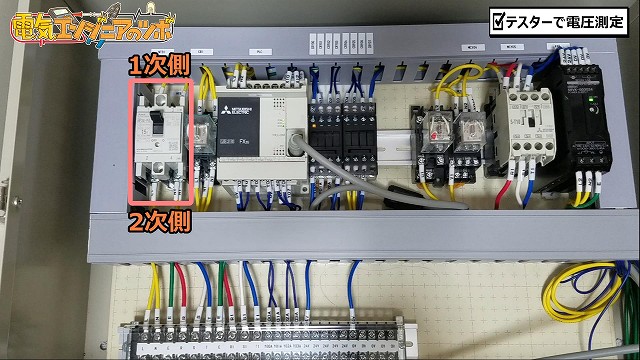

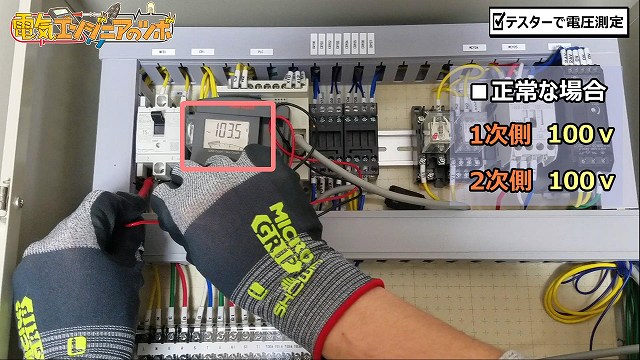

例1 遮断器

遮断器の電圧に異常があった場合

仮に、異常な状態があったとします。

例えば、トリップしていない状態で一次側の電圧が0Vの場合はその上流の遮断器などを調査します。

また、トリップしていない状態で1次側の電圧が100Vで2次側の電圧が0Vの場合は遮断器の不良が考えられます。

遮断器内部の接点不良で欠相になっていたり、ネジの緩みで焼損していたりという可能性がありますので、そのときは遮断器の交換になります。

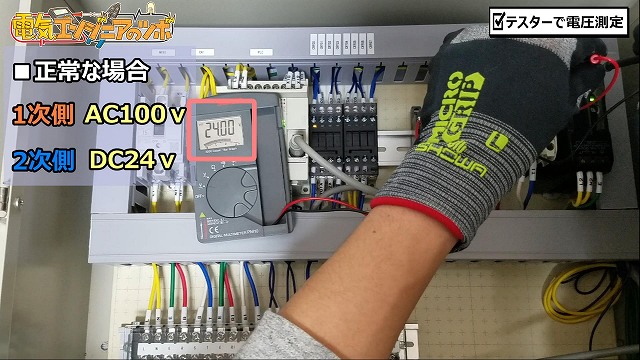

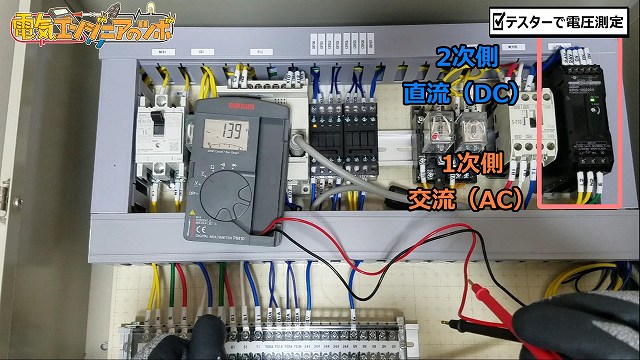

例2 パワーサプライ

こちらのパワーサプライは下側が1次側(交流)、上側が2次側(直流)となります。

一次側は交流、2次側は直流ですので、テスターのレンジに注意です。

今回の制御盤で正常な場合、1次側は交流100V、2次側が直流24Vの値になります。

パワーサプライの電圧に異常があった場合

過去に何度かありますが、パワーサプライの故障があります。

具体的には、1次側に交流電圧がかかっていて、電源ランプも点灯しているのに2次側の24Vが出力されていないことがありました。

そんなときはパワーサプライを交換して対応します。

あとは1つあるトラブルとして、電圧が低下していることもあります。

パワーサプライの機種によっては、自動的に出力電圧を低下させ、短絡電流や過電流から電源自身を保護する機能があります。

いままで使用していて、問題ないのであれば容量不足という原因よりは負荷側の機器や配線の短絡の可能性がありますので、そのあたりも抜けなく調査します。

例3 リレーや電磁接触、電磁開閉器など、

こちらのリレーはコイル電圧100Vになります。

動作表示用のランプがついていないタイプで動作しているか分かりにくいのですが、いまは動作(ON)しています。

正常な場合はテスターで100Vの値になります。

接点不良の種類に関してはこのブログで紹介している機械保全技能士の実技試験に関する記事で紹介しています。

詳しく知りたい方はご覧ください。

接点不良に関して、調査したい時は電源を落とせるのであれば、抵抗測定を用います。

落とせないのであれば電圧測定を用います。

例を3つ挙げましたが、テスターで電圧を確認しながら各機器の外観を確認していくと良いです。

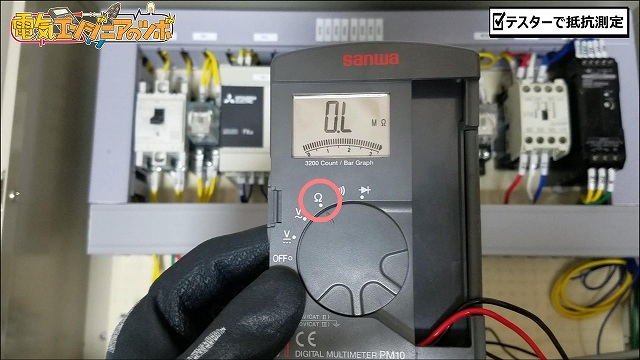

故障診断方法2:抵抗測定

注意点として、電源がOFFの時ではなければいけません。

測定方法はレンジを抵抗測定にし、端子間や配線にリード棒(プローブ)を当てます。

ご存知だと思いますが、導通している場合は0Ωに近い値になります。

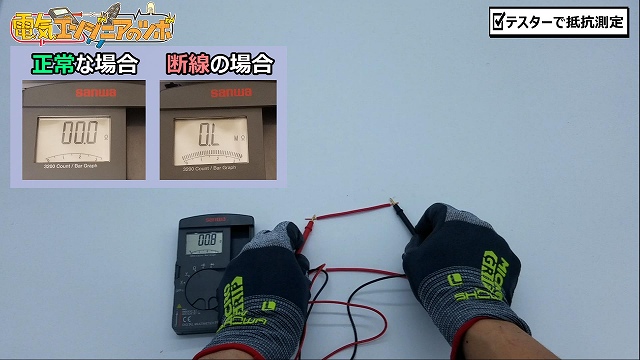

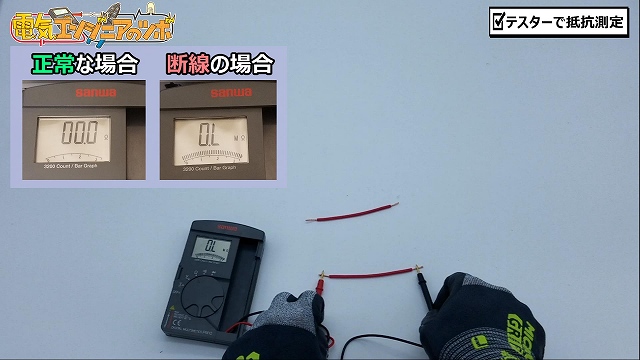

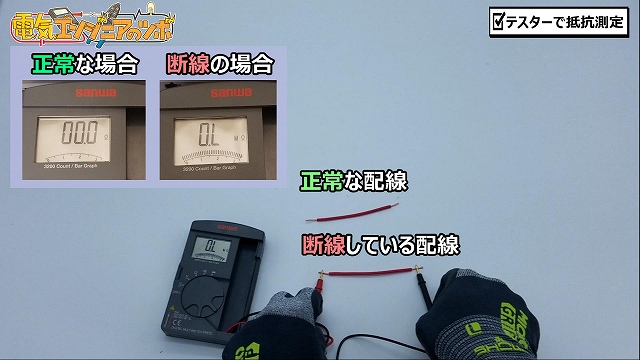

断線と正常な配線との違い

こちらは正常な配線と断線している配線です。

測定して判断します。

正常な方は0Ω付近、断線している方はO.Lとなります。

下側が断線している配線でした。

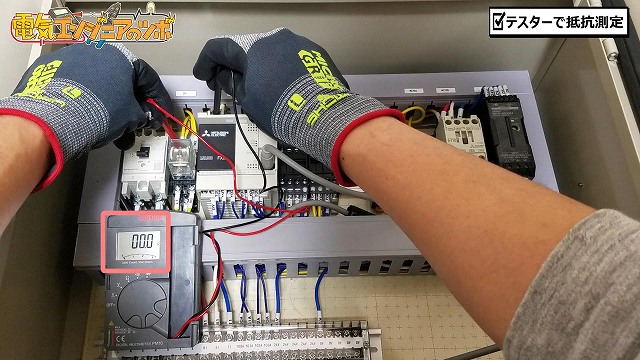

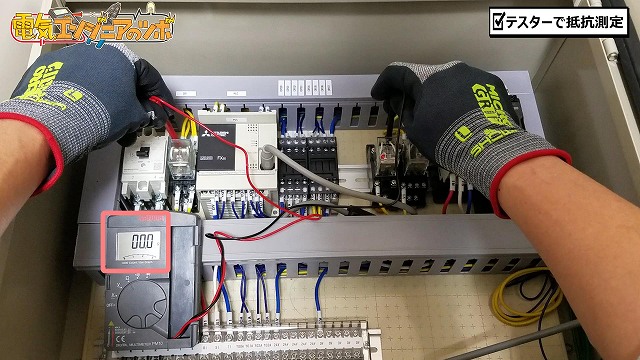

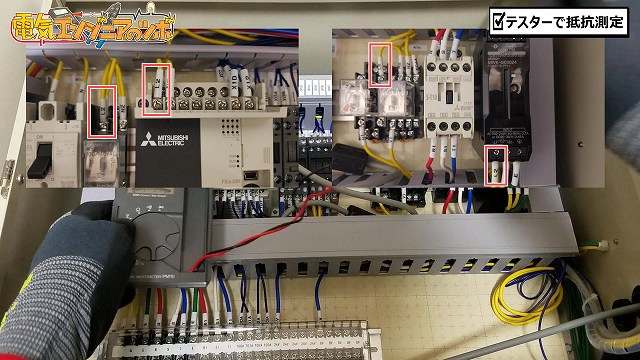

実際の制御盤で抵抗値測定

今回は電源ライン L2を測定していきます。

もし、O.Lや大きい抵抗値が表示された場合は断線の可能性がありますので、ダクト内に無理やり配線を折りたたんでいないか?端子台が緩んでいないか?など調査していきます。

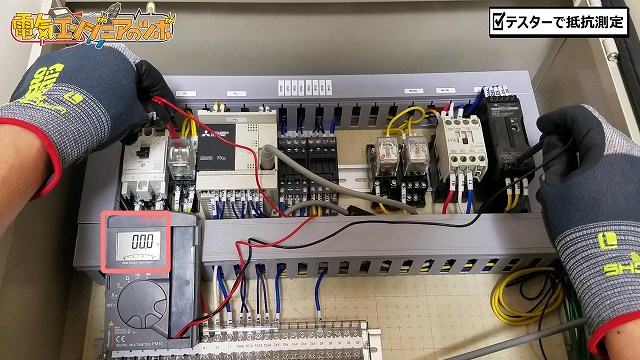

故障診断方法3:電圧測定で断線確認

とは言っても、どうしても設備の電源をOFFにするのが難しい場合があるかもしれません。

そんなときは電圧測定で電圧差を確認して回路が断線しているか調べることもあります。

試しに測定してみます。

セレクタスイッチ部分の電圧を確認してみます。

まずはセレクタスイッチがOFF、接点がOFFのときです。

このときの電圧は100Vになります。

つぎにセレクタスイッチをON、接点をONにしてみます。

このときの電圧は接点がつながっているので電圧差がありませんので、0Vになります。

このように電圧差を確認して判断していく方法があります。

まとめ:故障診断時のテスター

動画内の中でも申し上げましたが、テスターを使用する前、またはテスターで故障個所を特定するときに、外観も忘れずに確認するのが良いです。

また、端子台が緩んでいないか、ブレーカーやサーマルがトリップしていないか、異音がしないか、焦げている部品がないか等も併せて確認すると、早急に不具合箇所を発見することができます。

その他、点検後や改造後にトラブルが発生した場合は、その変更箇所、触った箇所を疑うのも有効的です。

最後まで読んで頂き、ありがとうございまいた。