こんな方におすすめ

- 指示調節計について知りたい方

- 指示計と指示調節計の違いを知りたい方

- 温度制御の構成を知りたい方

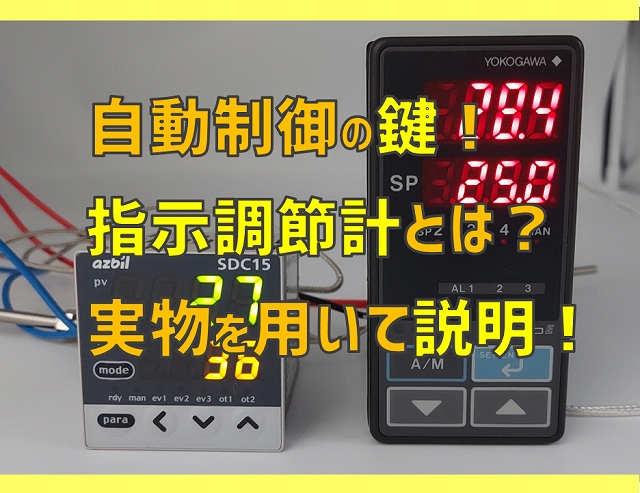

今回は制御盤などに設置されているデジタル指示調節計について、どんな機器なのか、役割や機能について、横河電機とアズビルの指示調節計を用いながら紹介していきたいと思います。

指示調節計は工場や施設でバルブやダンパー等を自動で制御するときに必要な機器で重要な役割を持っています。

YouTubeでも同じ内容を紹介しています。

目次

指示調節計とは

調節計、調節器とも呼ばれています。

横河電機や、理化工業、アズビル、シマデン、チノーなどから製品が販売されています。

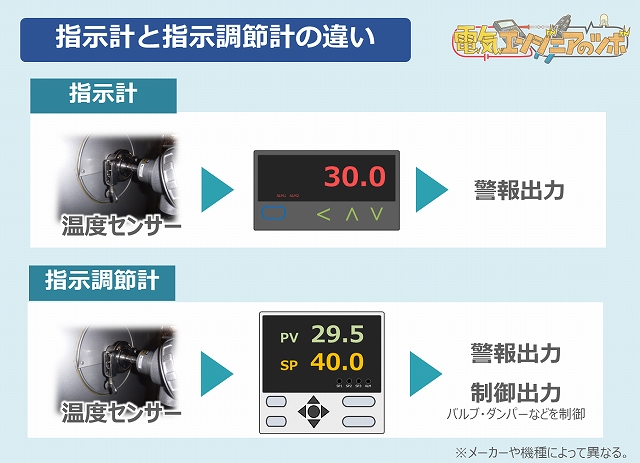

指示計とは違うの?

目標値となるように制御せずに、ある設定値になると警報を出力する監視用として利用されます。

高機能な指示計になると、通信機能などが追加され、パラメーター設定や測定値などのデータのやり取りができる機種もあります。

簡単に言えば、指示計は情報を表示するだけですが、指示調節計は制御を行い、設定された目標値にするための動作をするという違いがあります。

指示調節計の外観について

つぎに外観を見ていきたいと思います。

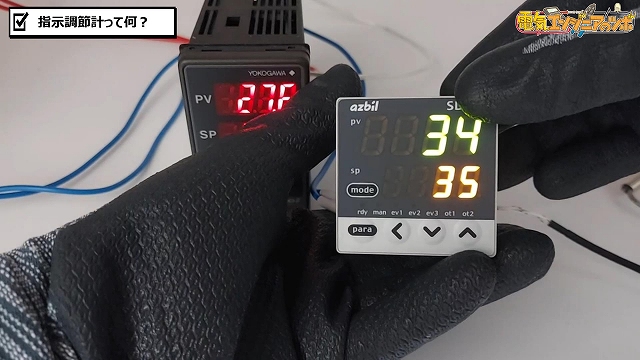

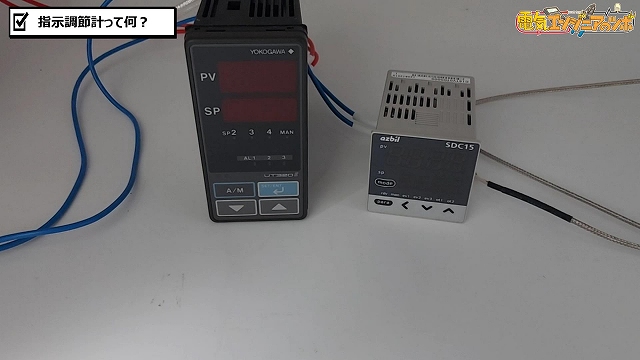

上画像のように横河電機とアズビルの指示調節計があります。

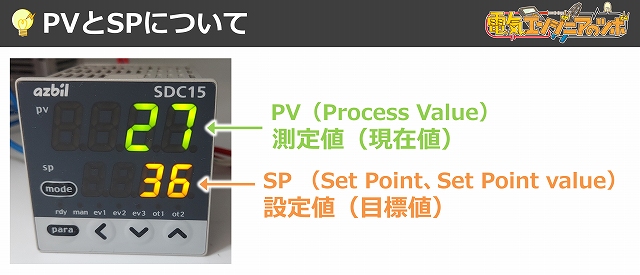

電源をいれてみます。

また、指示調節計の中にはSPではなくSV(Set Value)と記載されている機種もあります。

このあたりはメーカーによっても異なります。

あとはMVが表示されていることもあります。MVはManipulated Variableの略で操作量を示します。

他には、出力状態を表すランプやモード、パラメーターを変更するためのスイッチがあります。

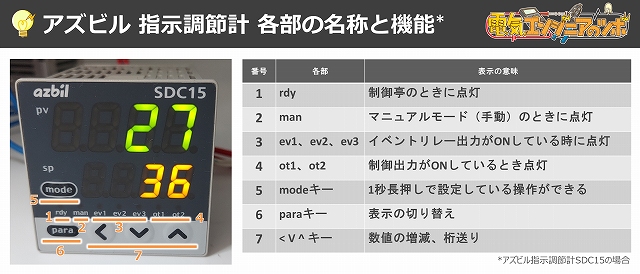

例:アズビルSDC15シリーズ

ot1、ot2

制御出力がON、OFFしていることを表します。

この出力によって、他の機器を制御することができます。

ev1、ev2、ev3

ev1~3はイベント出力がON、OFFしているが表すランプです。

イベント出力というのは、設定値を超えた場合に警報として出力したい時に使用されます。

man

manというランプは制御が手動(マニュアル)のときに点灯します。

rdy

rdyはレディーモード、制御停止のときに点灯します。

para、<、V、 >

ランプ゚横や下にあるスイッチはパラメーターやモード、数値を変更することができます。

各メーカー、名称やボタンの種類や配置が異なりますが、同じようにランプが表示したり、ボタンを押して表示や設定を変更したり、似たような外観、操作性になっています。

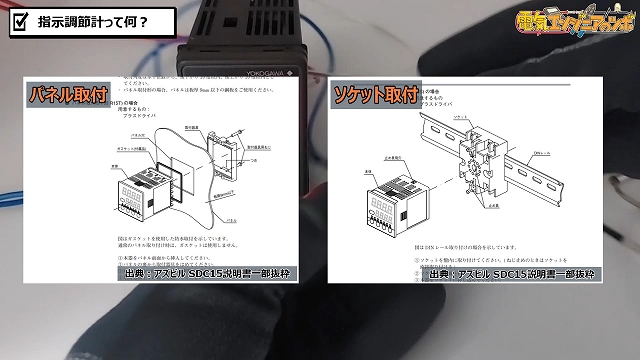

指示調節計の取付方法

私が見てきた中では制御盤などの盤の表面に取り付けることのできるパネル取り付けタイプがほとんどでした。

指示調節計の配線

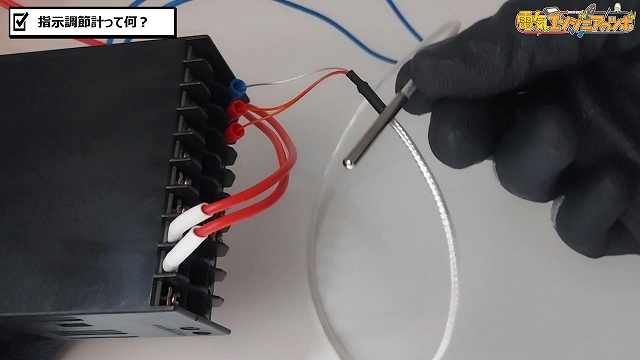

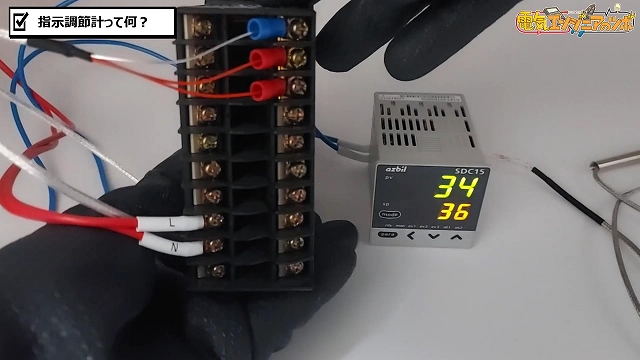

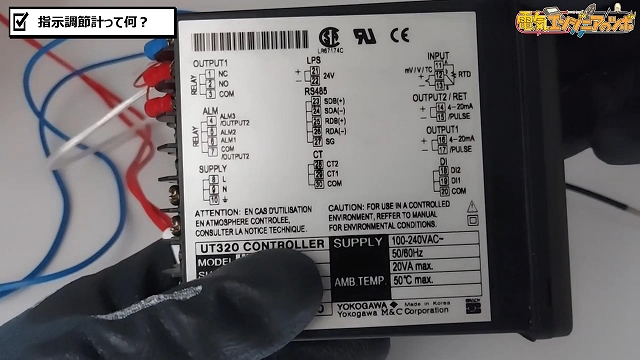

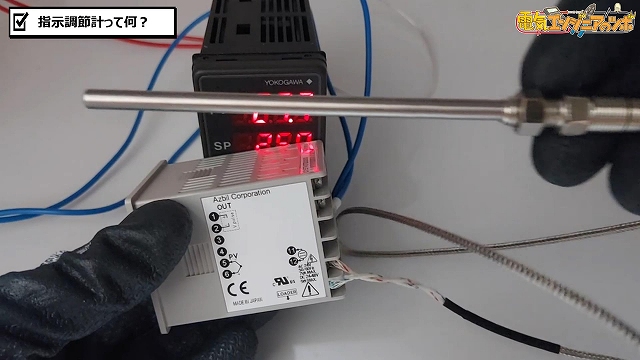

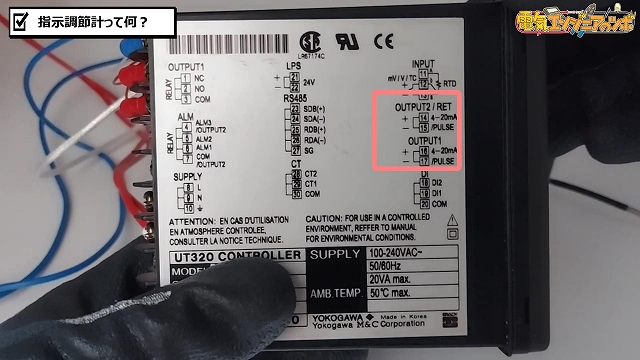

裏面は端子台になっていて、ネジを緩めてここに配線を接続します。

指示計の中にはカバーが付いている場合もありますので、その時はカバーを外して端子台を緩めます。

どの端子に何を配線すればよいか、指示調節計の側面に記載されています。

センサーは端子「11」「12」「13」です。

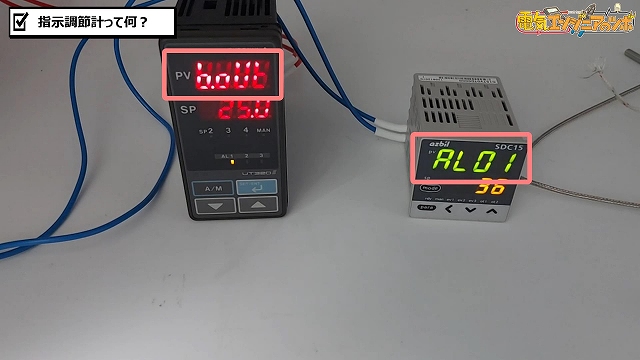

センサーの配線が抜けたり、断線したらどうなる?

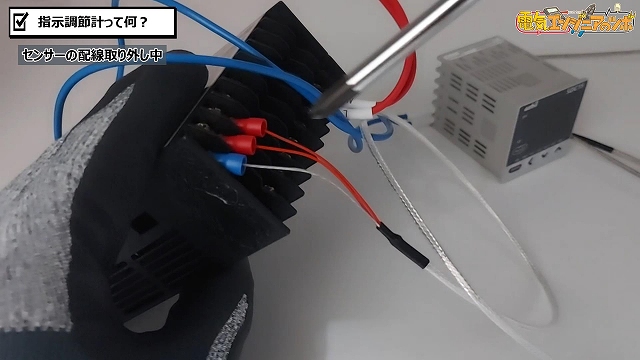

センサーの配線を外してみたいと思います。

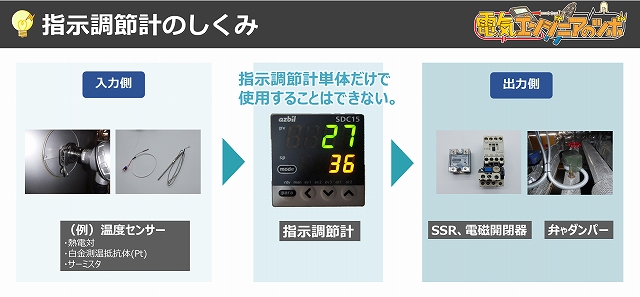

指示調節計のしくみ

温度や湿度、圧力などを検出できるセンサーと組み合わせてバルブ、ダンパーなどのアクチュエーターを制御します。

指示調節計の裏面に端子台がありましたが、この端子台に接続します。

調節計への電源を供給するための配線、入力として、温度などを検出するためのセンサーの配線、出力としてバルブ・ダンパー、またはヒーターなどをオンオフするための電磁開閉器の配線を接続します。

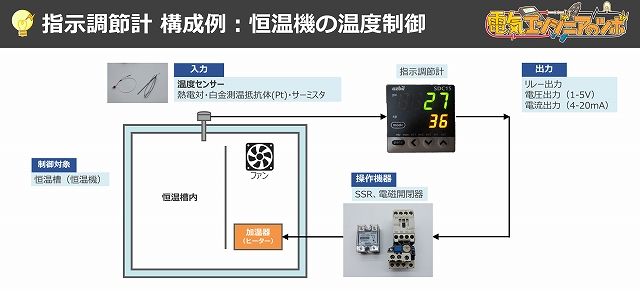

例:指示調節計で温度制御を実施する時

制御対象としてイメージは恒温器(恒温槽)と呼ばれる槽(箱)です。

恒温槽の実際の構成はもっと細かいですが、その点はご了承ください。

入力

まず入力側には、槽内の温度を測定するための熱電対や測温抵抗体、サーミスタなどの温度センサーを接続します。

注意ポイント

機種によって接続可能なセンサーは異なりますので、カタログで仕様を確認しましょう。

今回用意している指示調節計はアズビルが熱電対入力で、端子台に接続されている長い棒状のものが熱電対です。

端子台に3本の電線が接続されていて、先端が金属の棒状になっているのが測温抵抗体です。

指示調節計・制御出力

指示調節計は先ほど説明したとおり、温度センサの出力を現在値に変換し、温度が目標値に近づくよう操作器に制御出力を行います。

制御出力の種類はリレー出力 ・電圧出力(1-5V)・電流出力(4-20mA)があります。

横河電機の指示調節計の出力を確認してみます。

指示調節計は電流出力(4-20mA)です。

操作機器

制御対象の槽を加温するためにヒーターの電流をオン・オフする電磁開閉器やSSRのことです。

今回の例では操作機器は電磁開閉器やSSRですが、他には燃料の供給を停止するバルブ、出力信号で開度を調節できる弁やダンパーなどが挙げられます。

制御対象

加温の対象となる恒温機(恒温槽)などです。

なぜDC0~20mAでなく、DC4~20mAを使用するのか?

余談になりますが、なぜDC0~20mAでなく、DC4~20mAが使われているのか?

理由として、故障や配線の断線による信号が入ってこない状態と、測定値がゼロの状態を区別するためです。

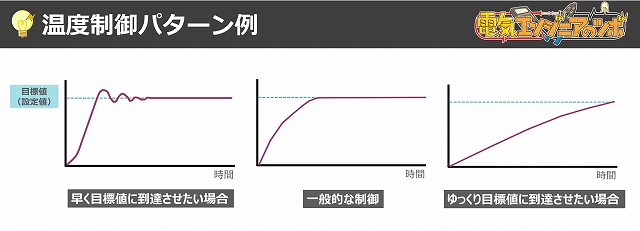

制御パターンについて

目標値を超えたり(オーバーシュート)目標値を下回ったり(アンダーシュート)を繰り返しながら落ち着く制御パターンや、時間をかけてゆっくりと目標値に近づけていくパターンなどもあります。

このあたりはパラメーターで設定します。

まとめ:指示調節計

最後に簡単に整理して終わりたいと思います。

ポイント

・デジタル指示調節計は、温度や湿度、圧力、流量といった測定値を目標値に一致させるよう、演算・制御してくれる機器です。

・温度センサのような測定機器から出力を受け取り、制御対象を制御する電磁開閉器やバルブといった操作器に制御出力を送ります。

指示調節計は自動制御では必要な機器となりますが、今回の記事の内容は一部の例であり、制御システムによってはさらに多くの要素やパラメータが存在する場合があります。

制御システムの要件や産業に応じて、色々な指示調節計が使用されています。

少しでも参考になればば幸いです!