こんな方におすすめ

- オートスイッチについて知りたい方

- オートスイッチの種類について知りたい方

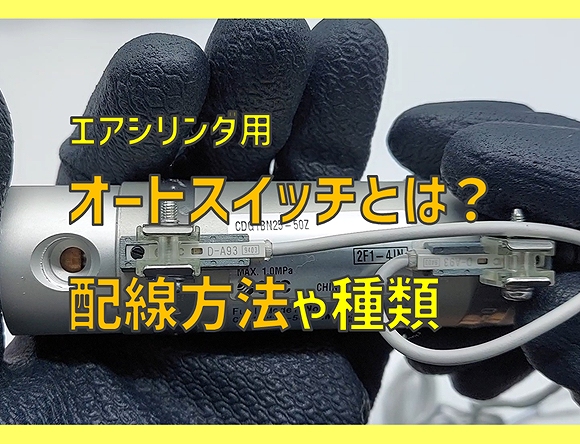

今回はエアシリンダを制御するため部品である「オートスイッチ」について使用方法、種類、実際に配線して動作確認などしてを紹介していきます。

動画版が好みの方は、YouTube動画をご覧ください。

目次

オートスイッチとは?

そのシリンダに設置されているオートスイッチは シリンダの動きを検出するためのセンサー です。

シリンダ内部のピストンという部品の磁石(ピストンマグネット)に反応 して動作するセンサーです。近接センサー の一種とも言えます。

具体的には、上図のようにシリンダのロットが伸びている状態なのか戻っている状態なのかを判断するために使用されます。

このオートスイッチは、メーカーによってさまざまな呼び方があります。

例えば、SMCではオートスイッチ、CKDではシリンダスイッチ、リードスイッチ、シリンダセンサー、センサースイッチなどと呼ばれることもあります。

本記事ではオートスイッチと呼んでいきます。

オートスイッチの使用方法

通常、1つのシリンダには このように両端に2つ のオートスイッチを取り付けますが、設備によっては、片側1つだけ の場合や、中間検出のために3つ設置 されていることもあります。

このオートスイッチのON・OFFでシリンダの状態をPLCなどの制御機器に情報を取り込み、設備を制御します。

オートスイッチの動作確認

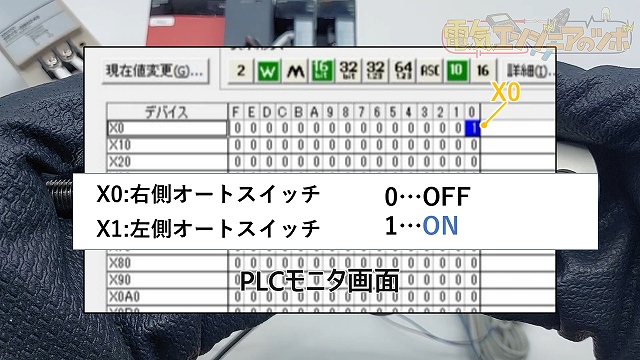

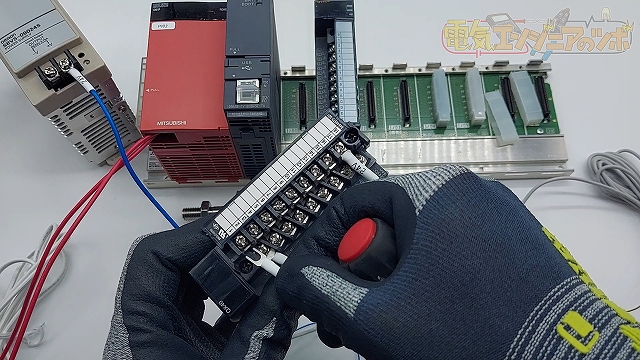

今回は三菱電機のPLC Qシリーズを使用していきます。

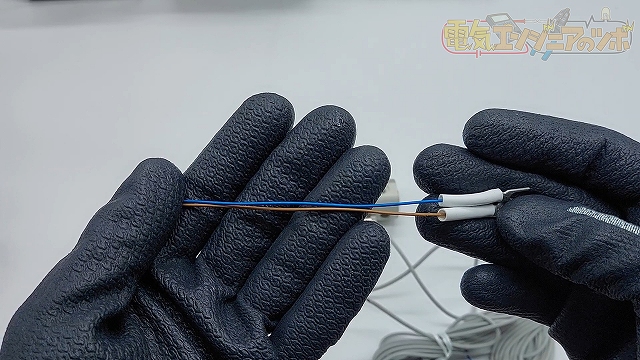

オートスイッチの青色配線を24V電源の-側(0V)に接続、茶色配線をPLCの入力ユニットQX40に接続します。

上画像の右側に設置しているオートスイッチがX0、右側のオートスイッチはX1とします。

-

-

2線式および3線式の近接センサーをPLCに接続するための配線方法

続きを見る

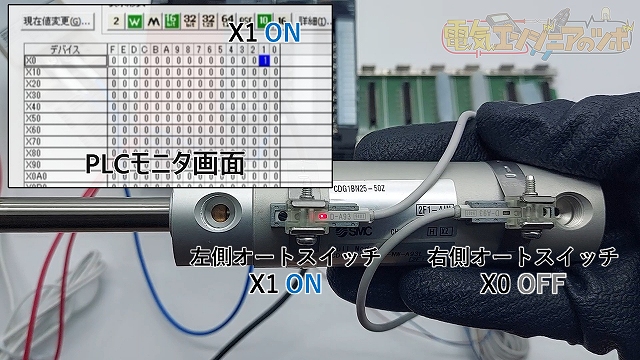

配線が終わりましたので正常なオートスイッチの動作を見てみましょう!

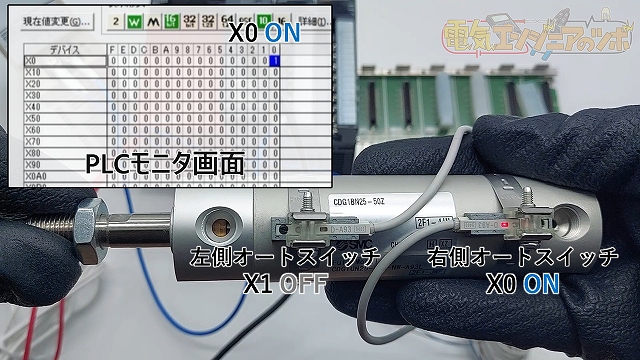

上図はPLCの入力情報をモニタしている画面になります。

シリンダのロッドが動いて、オートスイッチがON・OFFすることにより、数字が1になったり、0になったりして、モニタ画面の青で塗りつぶされている部分が変わります。

数字の1で青く塗りつぶされている部分がON、0がOFFです。

上図の場合、X0、右側のオートスイッチがONしている状態を示します。

では、ロッドを動かしてみます。

すると、X0がOFFになり、X1がONしました。

ロッドを元の位置に戻します。

オートスイッチの故障パターンと要因

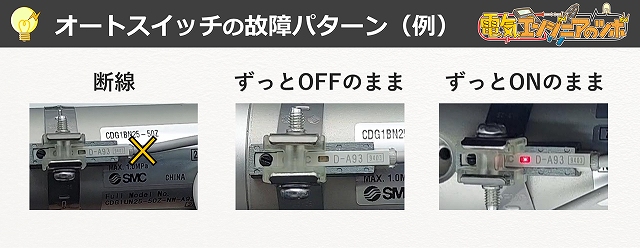

故障として以下のパターンがあります。

故障パターン

・断線

・シリンダが動いても検出しない(ずっとOFFのまま)

・ずっと検出されている(ずっとONのまま)

・オートスイッチの反応が悪い

また、一般的な故障要因として、以下のようなものが挙げられます。

衝撃や振動

シリンダーの動作による振動や、外部からの衝撃が原因で内部の電子部品が損傷することがあります。

配線の断線・接触不良

長期間の使用による配線の劣化や、可動部分に引っ張られることで断線することがあります。

水・油・粉じんの影響

防水・防塵仕様でないオートスイッチを、湿気や油、粉じんの多い環境で使用すると故障しやすくなります。

磁力の影響

近くに強力な磁場を発生する機器があると、センサーの誤作動や故障につながる可能性があります。

オートスイッチの種類

オートスイッチにはさまざまな種類があります。

本記事では以下の代表的な分類を説明していきます。

種類

・有接点と無接点

・2線式と3線式

・動作表示ランプの有無

・リード線の形状(L型、ストレート型)

・リード線の長さ

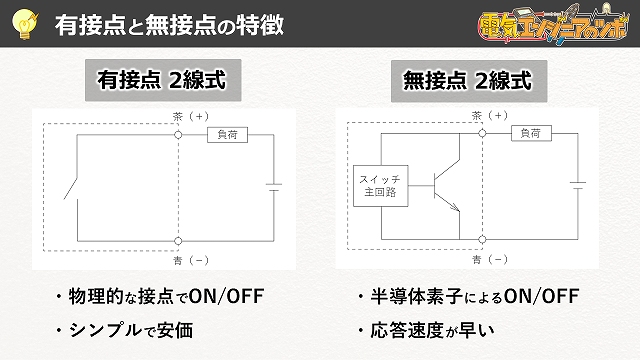

有接点 と 無接点

有接点タイプは、接点が物理的に接触してON/OFFを切り替えるタイプです。構造がシンプルで価格が安いのが特徴です。

無接点タイプは、トランジスタなどの電子部品を使用してON/OFFを切り替えるタイプです。特徴として、応答速度が早いです。

最近では無接点タイプ が主流ですが、有接点タイプ も販売されています。

PLCと接続する場合、そこまで気にする必要はないかもしれませんが、無接点タイプのオートスイッチは、内部に電子回路を持っており、その回路を動作させるために微小な電流が常に流れる設計になっています。

そのため、スイッチがOFFの状態でも完全に電流を遮断することはできず、わずかに電流(漏れ電流)が流れ続けます。

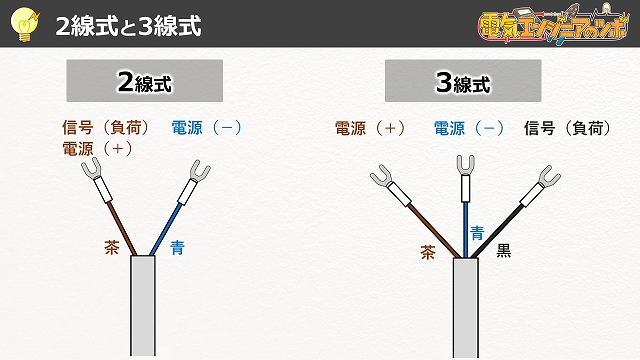

2線式 と 3線式

上画像に写っているオートスイッチは2線式です。

2線式は、電源と信号線が共通で、配線がシンプルです。

3線式は、電源(+)、電源(−)、信号線の3本で構成されています。

無接点タイプの2線式と3線式は先ほど、申し上げた通り、漏れ電流が発生します。

特に2線式は負荷に直接漏れ電流が流れるため、使用環境によっては、誤動作を防ぐための対策をする必要があるかもしれません。

動作表示ランプの有無

ランプがあった方が目視で状態を確認できるため、設置やメンテナンスがしやすいです。

リード線の形状(L型、ストレート型)

狭い場所や取り回しによっては、L型の方が便利な場合があります。

画像で写っているオートスイッチのリード線はストレート型です。

取り付けスペースや配線のしやすさによって、リード線の形状を変更した方が良い場合があります。

リード線の長さ

リード線の長さは、設置場所と制御盤の距離 に応じて選ぶ必要があります。

画像のオートスイッチの場合、0.5m、1m、3m、5mの4種類があります。

実際に配線するときに足りなくなったら困りますので、迷った時は長めを選んでおくと良いです。

まとめ:オートスイッチ

今回はオートスイッチについて、基本的な仕組みや使用方法、種類をご紹介しました。

エアシリンダを使用する設備では、オートスイッチの選定が重要です。オートスイッチは様々な種類がありますので、設備の設置環境や用途に合ったものを適切に選ぶ必要があります。

使用した機器

SMC オートスイッチ SMC D-A93