いきなりですが、下画像のネジが入った袋を見てください。

ラベルには「ボルト」「ねじ」「小ねじ」「ビス」など、いろいろな名前が書かれています。

では、これら全部の違いを説明できますでしょうか?

実は、どれも広い意味では“ねじ”の仲間ですが、JIS規格では、それぞれにしっかりとした定義があります。

今回の記事では、「ねじ」「ボルト」「ビス」の違いを紹介していきます。

動画版もあります!

ねじ(ネジ)とは

図の左側のように外側にねじ山があるものを“おねじ”、図の右側のナットのように内側にねじ山があるものを“めねじ”と呼びます。

つまり、ボルトもビスも、すべて“ねじ”という大きなカテゴリの中に含まれます。

ボルトとは

頭部は六角形が代表的ですが、他にも四角形やフランジ付きなどさまざまな形があります。

スパナやレンチで回して締めるのが一般的で、大きな力でしっかりと締結できます。

ボルトはフレームや構造部材で使われることが多く、タップ穴加工よりもナットや溶接ナットとの併用が一般的です。

タップ穴

タップ穴とは、ドリルで開けた穴の内側にねじ山を切った穴のことです。

小ねじとは

呼び径の目安は M1.6~M10 ほどで、M12以上は一般的にボルト扱いとなります。

長さは分類には関係しません。

小ねじはカバーや電子機器の取り付け、板金部品の固定などに使われます。

固定するときは、ナットを使わずにタップ穴に直接ねじ込むケースが多いです。

ビスとは

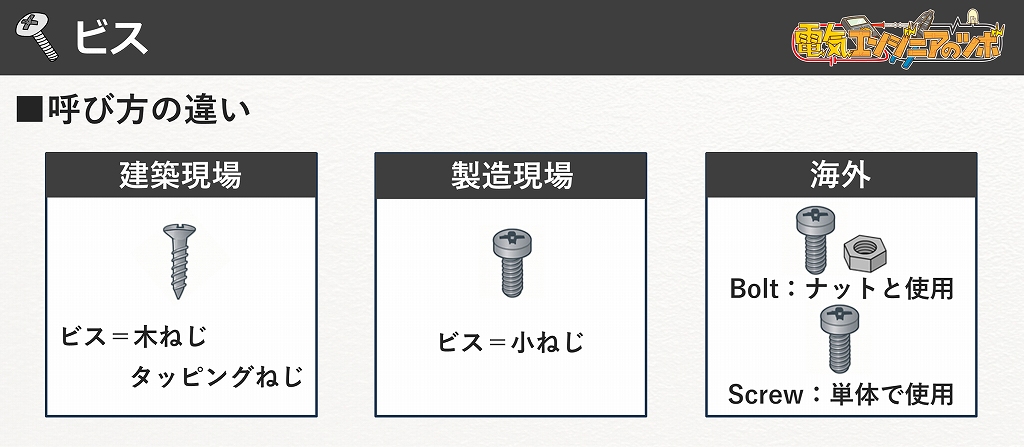

“ビス”はJISでの正式用語ではなく、現場や分野によって意味が変わります。

この呼び方の違いが混乱のもとになっています。

例えば、建築現場では「ビス=直接材料に打ち込むねじ」という認識が強く、木ねじやタッピングねじ、あるいは小ねじをビスと呼ぶ場合があります。

設備の製作現場や製造現場では「ナットを使わない小さなねじ」をビスと呼ぶ場合があります。

たとえばスイッチボックスのカバーを固定するときに「M4ビス持ってきて」と言われましたら、M4小ねじのことを指す場合がほとんどです。

参考:海外での呼び名について

参考までに海外では“Bolt(ボルト)”はナットと使うねじ、“Screw(スクリュー)”は単体で使うねじ、という整理が一般的だそうです。

まとめ

ポイント

・ねじは総称

・ボルトはナット、またはタップ穴と組み合わせて使用

・小ねじは呼び径M1.6~M10のねじ(JIS B 1111など)

・ビスは正式な規格用語ではなく、現場用語で意味が変わる

この違いを知っておきますと、現場での会話や図面の読み取りがスムーズになるかと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

参考文献

・JIS B0101「ねじ用語」

・JIS B1111 「十字穴付き小ねじ」

JISC 日本産業標準調査会より

※アカウント登録必要